| |

||

東京・奈良の両国立博物館で信頼と実績を誇る 新日鐵のチタン建材が、九州国立博物館でも堂々採用 |

2005年10月16日 | |

|

|

||

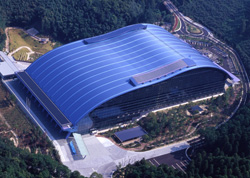

| 東京、京都、奈良に次ぐ、わが国4番目の国立博物館として、九州国立博物館が2005年10月16日、福岡県太宰府市石坂にオープンしました。 古来、アジア各地との交流地点であったこの地において、「日本文化の形成をアジア史的観点から捉える」ことが設立の目的。その目的のもとに美術品、歴史・考古学資料など貴重な博物館資料を収蔵・展示する100年建築である同博物館の屋根材として、新日鐵の発色チタンが採用されています。 色鮮やかなブルーのチタンで葺かれた屋根の総面積は約1万7000平米(0.4ミリ厚、総重量52トン)。発色チタンを使用した建材物件としては世界最大の面積を誇ります。 チタンの発色には、チタン表面にある薄い酸化皮膜を数十ナノメーター~数百ナノメーター(1ナノメーターは1000分の1ミクロン)に成長させて、光の干渉で色を発現させる「陽極酸化技術」を使用しています。新日鐵は株式会社東陽理化学研究所との約10年にわたる共同研究を行い、この技術の完成度を高めてきました。 本物件のような大面積にカラーチタンを適用する場合には、色のバラつきを抑えることが最重要課題となりますが、発色前の原コイルの表面均一化を図り、製造ロットによる色の相違を限りなく抑えることに細心の注意が払われました。 これに東陽理化学研究所の制御技術と厳しい品質管理が加わり、これまでになかった色のバラツキの少ない製品が出来あがりました。 さらに、屋根を施工した三晃金属工業株式会社と共同でロット管理を行いました。全てのコイルを比較し色の近い順番に並べて施工しました。このような過程を経て色が均一な大屋根が完成したのです。 もうひとつの大きな技術課題は、歪を少なくすることでした。新日鐵のロール成形対応の歪対策(耳波加工)と、三晃金属工業のロール成形技術の組み合わせで、0.4ミリ厚の120メートルの長尺屋根も、歪の少ない仕上がりとなりました。 そのほかにも、本件には、新日鐵が約5年前にそのメカニズムを解明・開発し特許登録(特願2001-011149号等)されている「耐変色対策材」― 変色し難いチタン建材が使用されており、また、酸化皮膜が厚く抵抗溶接が難しい発色チタンの溶接工法に三晃金属工業が果敢に取り組んだことも銘記すべきことです。 九州国立博物館の大屋根には、新日鐵、東陽理化学研究所、三晃金属工業が永年蓄積してきた技術が集大成されているのです。 本物件の竣工により、新日鐵の発色チタン採用物件は60件、200トンを超え、内外の需要をほとんど一手に引き受けています。 国立博物館においても、東京国立博物館平成館(18トン)、奈良国立博物館第2新館(12トン)に次ぐチタンの3度目の採用となり、わが国に4館ある国立博物館のうち3館までに新日鐵の表面仕上が採用されたこととなります。 |

↑大画像は写真をクリック     |

|

|

|

||